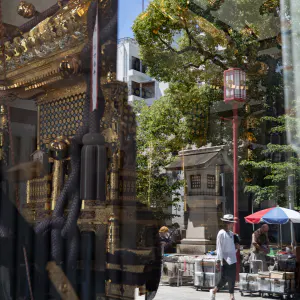

六角菱灯篭の下から見渡してもここが西本願寺なのか東本願寺なのか判断するのは難しい

西本願寺と東本願寺――名前が似ている上に、場所も文字通り目と鼻の先。京都駅から徒歩でそれぞれ10分もかからない距離にあるから、初めて訪れたときは「同じ本願寺の敷地が広がっただけなのでは」と、そんなふうに思っていた。でも、実際にはそのような単純な事情ではなかった。これらはもともとひとつの本願寺が、教団内部の対立を経て二つに分かれたものである。江戸時代初期の1602年、当時の徳川家康の政治的意図も絡み、准如を十二世宗主とする本願寺(現在の西本願寺)と、教如を十二世宗主とする本願寺(現在の東本願寺)に分裂したのだ。つまり、同じ本願寺なのに2つある理由は、単に土地や境内の問題ではなく、宗教的・政治的な背景が色濃く影を落としている。

この分裂の結果、西本願寺は浄土真宗本願寺派、東本願寺は真宗大谷派として、それぞれ独立した宗派の本山となった。両者はともに浄土真宗を掲げてはいるものの、教義の解釈や法要の作法、門徒の構成などに違いがある。たとえば、東本願寺と西本願寺の宗教面での違いとしては、説法の口調や装飾、経典の扱いに微妙な差があるとされる。どちらが本流ということではなく、それぞれが時代と共に歩んできた独自の宗教的道筋があるのだ。

建物を見比べてみると、どちらの境内にも「御影堂」や「阿弥陀堂」といった主要な堂宇があり、装飾も似ていて混乱しやすい。特に、木造の壮大な門の下に吊るされた金色の六角菱灯篭は、両寺ともに見られるもので、どちらにいるのか分からなくなるほどだ。ただし、東本願寺と西本願寺の大きさの違いを意識して見ると、少しだけ手がかりになる。実は、東本願寺の御影堂は、木造建築としては世界最大級の規模を誇り、堂内に入るとその広さと静寂に驚かされる。一方、西本願寺の建物はややコンパクトではあるものの、歴史的建造物として国宝や重要文化財の指定を受けているものも多く、古建築の魅力を堪能できる。

また、観光の視点で見ると、東本願寺と西本願寺の観光面での違いもある。西本願寺はその保存状態の良い建造物が多く、唐門や飛雲閣といった見どころが豊富だ。一方の東本願寺は、境内の開放感や御影堂のスケール感が魅力で、特に春と秋には多くの参拝者や観光客でにぎわう。どちらも拝観無料なのもうれしい点で、気軽に二つの宗派の雰囲気を比べてみることができる。

なお余談だが、浄土真宗は僧侶の妻帯や肉食を認めるなど、鎌倉仏教の中でも比較的開かれた宗派とされる。そのため、宗派が異なっていても根本にある「念仏によって救われる」という思想には共通点が多く、信仰のかたちは違っていても、仏の慈悲を求める心には揺るぎがない。

| 2021年4月 建築 京都 | |

| 黄金 京都市 提灯 寺院 世界遺産 |

PHOTO DATA

No

11871

撮影年月

2020年2月

投稿日

2021年04月09日

更新日

2025年06月28日

撮影場所

西本願寺 / 京都

ジャンル

建築写真

カメラ

SONY ALPHA 7R II

レンズ

ZEISS BATIS 2/40 CF